Forst

Wo liegt der Wald des Wupperverbands?

Unsere größten Waldflächen liegen an der Großen Dhünn-Talsperre, der Herbringhauser Talsperre, der Kerspe-Talsperre und der Wupper-Talsperre (s. Tabelle). Bei den ersten dreien handelt es sich um Talsperren zur Trinkwasserversorgung. Darüber hinaus besitzt der Wupperverband auch an weiteren Talsperren oder Fließgewässern kleinere Waldflächen.

| Talsperre | Waldfläche (ha) |

| Große Dhünn-Talsperre | 780 |

| Kerspe-Talsperre | 630 |

| Herbringhauser Talsperre | 350 |

| Wupper-Talsperre | 180 |

Welche Baumarten kommen vor?

Im üblicherweise so steten Wald gibt es gerade durch den schnellen Klimawandel große Veränderungen. Dies zeigt sich in der Baumartenverteilung. Früher war der Wald des Wupperverabandes wie folgt zusammengesetzt: ca. 35 % Fichte, 25 % Eiche, 25 % Buche und 15 % anderen Baumarten (hauptsächlich Laubbäume). Diese Verteilung ändert sich zurzeit rasant. So war der Anbau der Fichte früher aufgrund ihrer Benadelung und dem Fehlen von Laub, das in die Talsperre wehen kann, in Schutzgebietsverordnungen für den Wald um Talsperren vorgeschrieben. Durch den Klimawandel, der auch zuTrockenheit und hohen Borkenkäfer-Populationen führt, ist die Fichte flächig abgestorben. Auch andere Baumarten wie die Buche zeigen Schadsymptome und Trockniserscheinungen. Durch unsere Strategie zur Anpassung des Wasserschutzwaldes an den Klimawandel werden künftig die Anteile von trockenheitstoleranten Bäumen wie Eiche, Buche, Linde, Hainbuche oder Tanne steigen. Auf den vielen Freiflächen werden sich auch weiterhin Pionierbäume wie Birke, Vogelbeere oder Faulbaum ansiedeln.

In welchem Altersstadium ist der Wald?

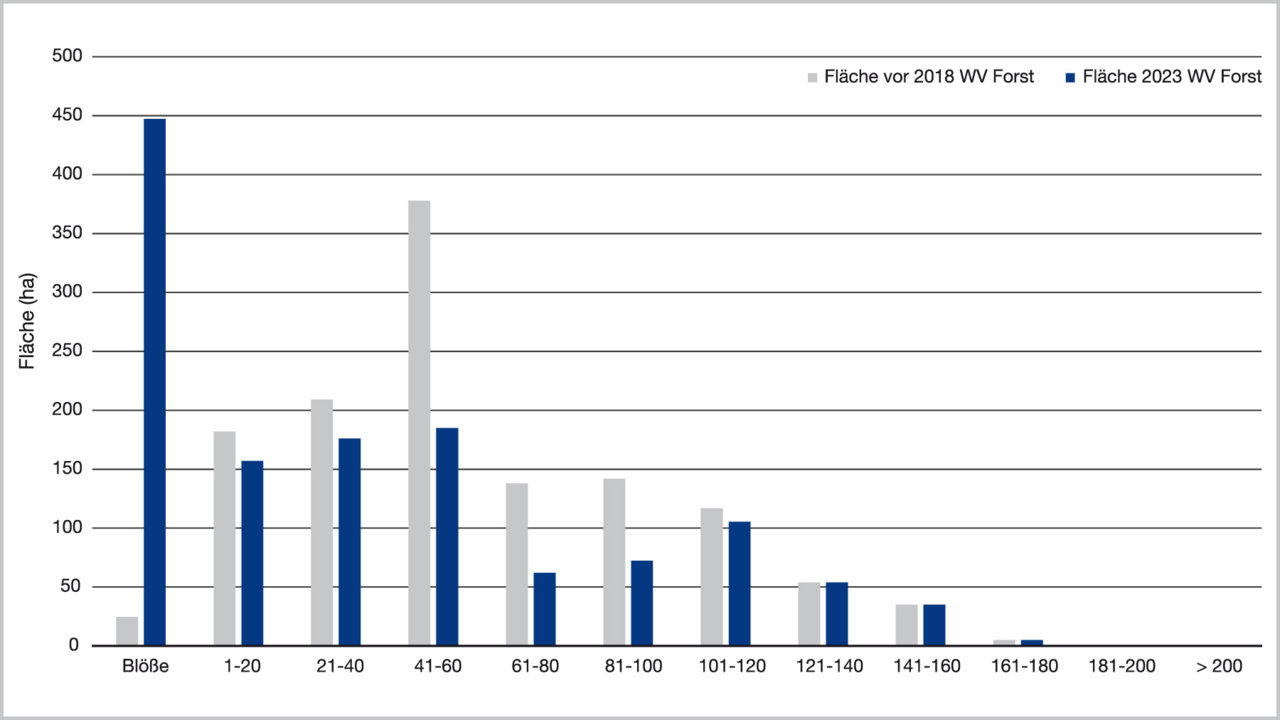

Wie die Baumartenverteilung unterliegt auch die Aufteilung unserer Bäume auf verschiedene Altersstadien momentan einem großen Wandel (s. Grafik). Durch den Wegfall der Fichte entstehen große Freiflächen („Blößen“), die im kommenden Jahrzehnt zu dichten Jungbeständen („Dickungen“) heranwachsen. Aber schon vor 2018 gab es einen hohen Anteil von jungen und mittelalten Wäldern (20 bis 60 Jahre). Dies liegt u. a. daran, dass in den 70er bis 90er Jahren auf landwirtschaftlichen Flächen viele Erstaufforstungen von Wald zum Schutz des Wassers begründet wurden.